Weibliches Erbe: Die Theologin Andrea Martha Becker bildet Frauen zu Trauer- und Sterbebegleiterinnen aus. Erschienen im FREITAG, 12. November 2015

Weibliches Erbe: Die Theologin Andrea Martha Becker bildet Frauen zu Trauer- und Sterbebegleiterinnen aus. Erschienen im FREITAG, 12. November 2015

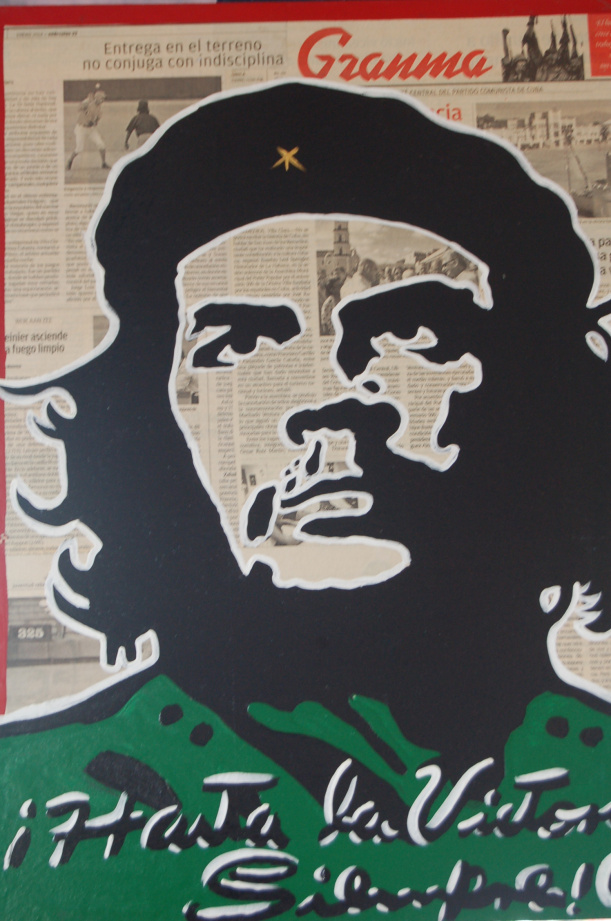

Der Tod war früher nicht allein unterwegs. Die Tödin begleitete ihn. Legenden, Gedichten und Sagen zu Folge stritten sie miteinander, führten Zwiegespräche, teilten sich die Arbeit. Tödinnen kennt heute so gut wie niemand mehr. Dabei ist der Tod im russischen und französischen feminin. Die „Santa Muerte“, die Tödin, spielt auch im Totenkult Mexikos und Kubas eine Rolle. Doch selbst bei Übersetzungen ins Deutsche wird er kurzerhand entweiblicht. Die Tödin weiterlesen

Auf der Bundesdelegiertenkonferenz der AG betrieb & gewerkschaft, dem größten Zusammenschluss der LINKEn, referierte am 31. Oktober 2015 der

Auf der Bundesdelegiertenkonferenz der AG betrieb & gewerkschaft, dem größten Zusammenschluss der LINKEn, referierte am 31. Oktober 2015 der  Es war der aufregendste Urlaub, den wir je gemacht haben: Zwei Wochen Kuba. Die meiste Zeit sind wir mit dem Taxi über die Insel gefahren, von Westen nach Osten.

Es war der aufregendste Urlaub, den wir je gemacht haben: Zwei Wochen Kuba. Die meiste Zeit sind wir mit dem Taxi über die Insel gefahren, von Westen nach Osten. Was uns Frauen wesentlich von Männern unterscheidet, ist, dass wir Kinder kriegen können. Den folgenreichen, sich lebenlang auswirkenden, Unterschied spürt eine Frau aber meist erst dann, wenn sie eines bekommt – und auch, wenn sie es nicht austragen will. Abtreibungen werden hierzulande seit vielen Jahren unter bestimmten Voraussetzungen geduldet, aber sie sind grundsätzlich immer noch nach dem Strafgesetzbuch verboten. Die jüngste Geschichte zeigt zudem: Das Selbstbestimmungsrecht der Frauen wird je nach politischer Wetterlage neu definiert: In Spanien drohte erst vor kurzem ein Abtreibungsverbot. Nicaragua hatte einst ein liberales Abtreibungsrecht, heute sind Abtreibungen dort vollständig verboten Derzeit stehen in 68 Prozent aller Länder Abtreibungen voll unter Strafe, darunter auch Mexiko, Ägypten, Malta, Kenia. In diesen Ländern leben 25 Prozent der Weltbevölkerung. Deutschland gehört zu den 57 Ländern, die eine Fristenlösung haben – in der ehemaligen DDR seit 1972, in der alten BRD seit 1974.

Was uns Frauen wesentlich von Männern unterscheidet, ist, dass wir Kinder kriegen können. Den folgenreichen, sich lebenlang auswirkenden, Unterschied spürt eine Frau aber meist erst dann, wenn sie eines bekommt – und auch, wenn sie es nicht austragen will. Abtreibungen werden hierzulande seit vielen Jahren unter bestimmten Voraussetzungen geduldet, aber sie sind grundsätzlich immer noch nach dem Strafgesetzbuch verboten. Die jüngste Geschichte zeigt zudem: Das Selbstbestimmungsrecht der Frauen wird je nach politischer Wetterlage neu definiert: In Spanien drohte erst vor kurzem ein Abtreibungsverbot. Nicaragua hatte einst ein liberales Abtreibungsrecht, heute sind Abtreibungen dort vollständig verboten Derzeit stehen in 68 Prozent aller Länder Abtreibungen voll unter Strafe, darunter auch Mexiko, Ägypten, Malta, Kenia. In diesen Ländern leben 25 Prozent der Weltbevölkerung. Deutschland gehört zu den 57 Ländern, die eine Fristenlösung haben – in der ehemaligen DDR seit 1972, in der alten BRD seit 1974.  Als ich vor einigen Jahren auf einer Frauentags-Veranstaltung des Bundes der Migrantinnen sprechen durfte, fragte mich ein älterer Mann etwas in seiner Sprache. Ein jüngerer Mann übersetzte: Wie ich über das türkisch-armenische Verhältnis denken würde. Ich wusste dazu nichts zu sagen, ich wusste nichts darüber. Weder dass es überhaupt ein problematisches Verhältnis gab, noch worum es überhaupt ging. Hätte ich das Buch „Der Bastard von Istanbul“ von Elif Shafak zu diesem Zeitpunkt schon gelesen, hätte ich nicht so unwissend da gestanden. Ich muss auch gestehen: Ich hatte es zu diesem Zeitpunkt schon einmal angefangen. Was mich abhielt, es zu Ende zu lesen, weiß ich heute nicht mehr.

Als ich vor einigen Jahren auf einer Frauentags-Veranstaltung des Bundes der Migrantinnen sprechen durfte, fragte mich ein älterer Mann etwas in seiner Sprache. Ein jüngerer Mann übersetzte: Wie ich über das türkisch-armenische Verhältnis denken würde. Ich wusste dazu nichts zu sagen, ich wusste nichts darüber. Weder dass es überhaupt ein problematisches Verhältnis gab, noch worum es überhaupt ging. Hätte ich das Buch „Der Bastard von Istanbul“ von Elif Shafak zu diesem Zeitpunkt schon gelesen, hätte ich nicht so unwissend da gestanden. Ich muss auch gestehen: Ich hatte es zu diesem Zeitpunkt schon einmal angefangen. Was mich abhielt, es zu Ende zu lesen, weiß ich heute nicht mehr.

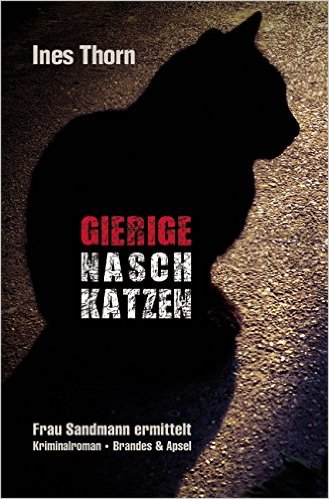

Früher schmeckte Naschkram aus dem Bio-Markt noch ziemlich ideologisch. Als Industriezuckerersatz wurde allenfalls Honig verwendet und das tolerierte kein Geschmacksgedächtnis. Man musste eine biologisch-dynamische Überzeugung haben, um das zu essen.

Früher schmeckte Naschkram aus dem Bio-Markt noch ziemlich ideologisch. Als Industriezuckerersatz wurde allenfalls Honig verwendet und das tolerierte kein Geschmacksgedächtnis. Man musste eine biologisch-dynamische Überzeugung haben, um das zu essen. Ich habe zwei Riesenpakete Windeln gekauft, drei Großpackungen Papiertaschentücher und das Regal mit der Malkreide leer geräumt. Damit habe ich mich zur Messehalle B7 aufgemacht, wo für die Flüchtlinge eine Kleiderkammer eingerichtet wurde. Schon vor dem Eingang stapeln sich Kartons und Plastiktüten. Es wirkt chaotisch, aber es hat System: Hier wird erst einmal vorsortiert. Ich stelle meine Sachen dazu. Als ich in die Halle komme, sehe ich ein Schild: „Keine Kuscheltiere, bitte wieder mitnehmen!” Wegen der Hygiene.

Ich habe zwei Riesenpakete Windeln gekauft, drei Großpackungen Papiertaschentücher und das Regal mit der Malkreide leer geräumt. Damit habe ich mich zur Messehalle B7 aufgemacht, wo für die Flüchtlinge eine Kleiderkammer eingerichtet wurde. Schon vor dem Eingang stapeln sich Kartons und Plastiktüten. Es wirkt chaotisch, aber es hat System: Hier wird erst einmal vorsortiert. Ich stelle meine Sachen dazu. Als ich in die Halle komme, sehe ich ein Schild: „Keine Kuscheltiere, bitte wieder mitnehmen!” Wegen der Hygiene.